四万十の風土とともに歩む酒蔵「無手無冠」

四万十川のほとり、高知県四万十町大正に酒蔵を構える「無手無冠」は、明治26年(1893年)創業の老舗です。主力商品である栗焼酎「ダバダ火振」は、原料に栗を50%も使用し、その風味を最大限に活かすため、低温でゆっくりと蒸留されています。ほのかに広がる栗の香りとやさしい甘みが特徴で、口の中でふんわりと広がる味わいが、多くのファンを魅了しています。 そのほかにも、四万十川流域の畑で無農薬栽培されたお米「ヒノヒカリ」を用いた日本酒や、無塩手搾りの柚子を使ったリキュール、さらにはイタリア産の良質な栗のみを使用し、栗の天然木で造られた樽で熟成させた逸品「DABADA ITALIANO」など、ユニークで高品質な酒造りを続けています。

そのほかにも、四万十川流域の畑で無農薬栽培されたお米「ヒノヒカリ」を用いた日本酒や、無塩手搾りの柚子を使ったリキュール、さらにはイタリア産の良質な栗のみを使用し、栗の天然木で造られた樽で熟成させた逸品「DABADA ITALIANO」など、ユニークで高品質な酒造りを続けています。

ダバダ火振の誕生

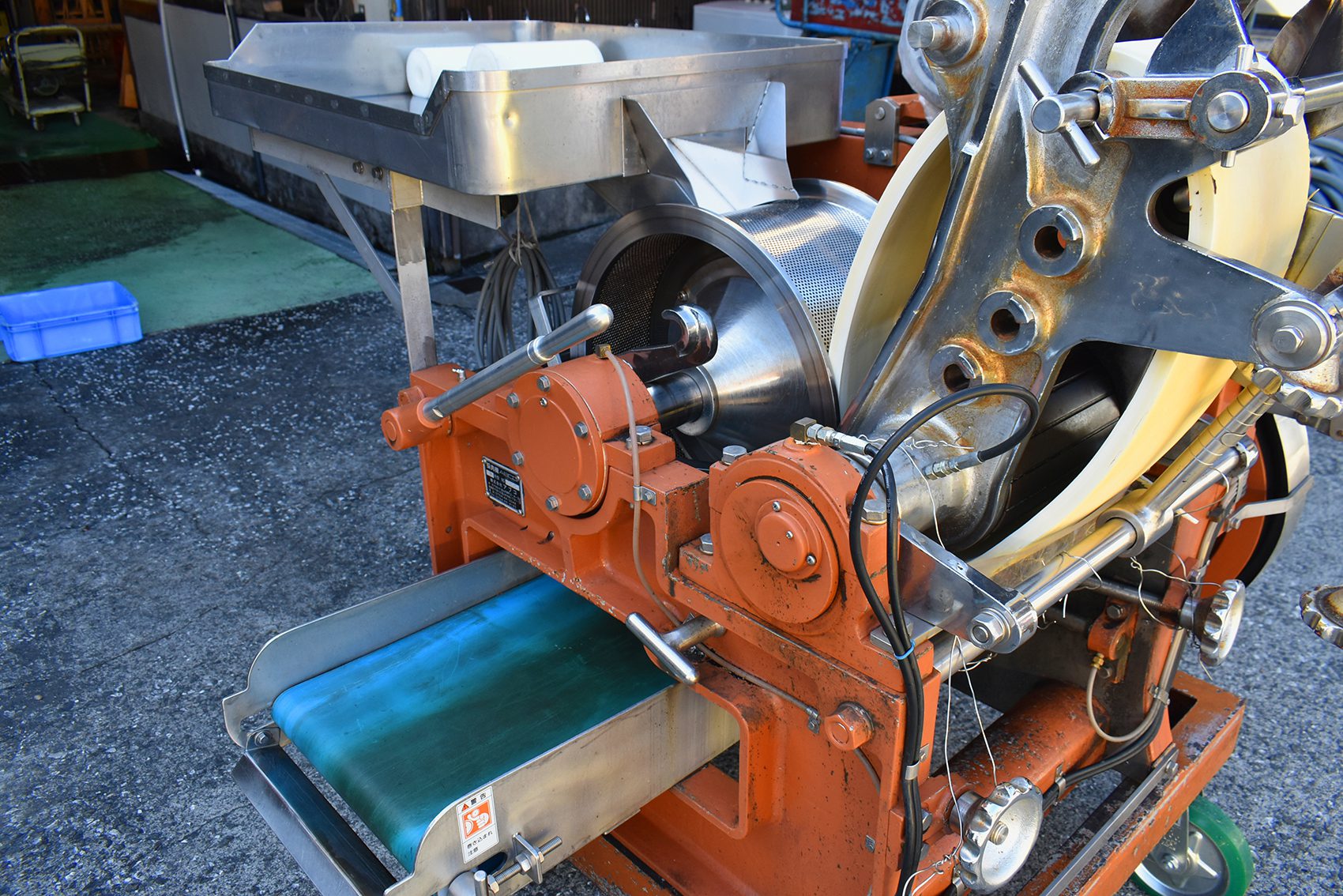

もともとは日本酒蔵として創業しましたが、地元で大量に出回る規格外の栗を有効活用したいという想いから、昭和60年前後、1980年代中頃に栗焼酎「ダバダ火振」が誕生しました。当時、四万十町長から「栗で酒はできないか」と持ちかけられたことがきっかけだったといいます。見栄えの悪い栗は山に捨てられ、獣害の原因になっていたことも背景にありました。最大の課題は、鬼皮や渋皮の処理でした。ところが、倉庫に眠っていたウナギ養殖用の魚肉ミンチ機を使ったことで、栗を粉砕し、中心の淡い桃色の果肉部分だけを抽出できるようになりました。このひらめきが「ダバダ火振」誕生の陰の立役者となったと、番頭の福永太郎さんは語ります。福永さんは営業・広報活動から、杜氏との酒造り、原料調達、店舗対応まで幅広く業務をこなすキーパーソンです。

人気のきっかけ

「ダバダ火振」の発売当初は、「焼酎はクセが強くて臭い」と地元の酒屋から敬遠され、なかなか売れなかったといいます。転機となったのは、1984年にNHKのドキュメンタリー番組「最後の清流・四万十川」で四万十の風景とともに紹介されたことでした。観光客が押し寄せ、お土産需要によってじわじわと評価が高まりました。1999年にはJAL国際線の機内販売商品に採用され、わずか1か月で1万本が完売。蔵の電話とFAXは鳴りやまず、「家族一組につき1本までと、頭を下げる日々でした」と福永さんは苦笑されます。

焼酎を預金

蔵の向かいには、かつてお世話になっていた銀行の建物がありました。支店の合併により空き物件となったのを機に、4代目の山本彰宏さんが即断で購入。その建物では、栗を75%も使用した焼酎「預貯酎 栗75%」を用いた「焼酎預金」が可能です。普通預貯酎は1か月〜1年、定期では1〜3年、金庫内で貯蔵され、預入期間に応じた“熟成”の利息として焼酎の小瓶が付くユニークな仕組みとなっています。

親しみやすい存在でありたい

一方で、課題も抱えています。栗の生産者の高齢化や担い手不足が進み、四万十町の栗の生産量は40年前と比べて大きく減少しています。後継者の育成や地域おこし協力隊・移住者と連携した植樹活動も行われていますが、安定供給には数年単位の時間が必要です。さらに、近年はアルコール離れも進んでおり、無手無冠ではクラウドファンディング限定商品など、時代に合わせた商品開発にも力を入れています。それでも福永さんは前を向きます。「無手無冠のお酒は、地域とともにつくられたお酒。晩酌の友として、気軽に親しんでいただける存在でありたい」と、穏やかな笑顔で語ってくださいました。